四川省贫困地区中职免费政策支农与扶贫效应研究

2016-11-21 10:04:26 来源:四川省社会科学院一、引言

职业技术教育作为普通学校教育的重要补充,能够为社会培养一大批具有一技之长的科技致富带头人,促进农村科技知识的推广,加速贫困地区脱贫致富的步伐。中等职业教育 (下 文 简 称 “中职”或 “中职教育”)作为职业技术教育的一部分,在整个职业教育体系中处于十分重要的位置。世界上经济发达国家和发展中国家都经历了农村职业教育的反贫困发展与改革的过程,而这些国家大多对中职教育实施了资助或免费政策,如德国、丹麦、印度、塔基斯坦国家。为了加强职业教育扶贫,让更多的农村学生通过接受职业教育,转移到城镇和二、三产业就业;吸引更 多 的初中毕 业生学习涉 农专业,提升职业教育服务 “三农”水平,近年来我国出台了一系列的中职教育普惠政策与特惠政策,将中职教育作为基础性、普惠性教育服务纳入基本公共教育服务范围。

我国的中职免费政策从2009年开始实施至今,其政策覆盖面不断扩大,目前中职学校全日制在校生中所有农村 (含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生已享受免学费政策,占在校生的91.5%。全国 “十三五”规划明确提出,要 “逐步分类推进中等职业教育免除学杂费”,这意味着实施多年的中职免费政策范围还将进一步扩大。2014年,全国各级财政共投入中等职业学校免学费补助资金246.80亿元,比2013年增加87.73亿元,全国1234.10 万 中 职 学 校 学 生 享 受 了 免 学 费 政 策。2016年 2 月 24 日, 提 请 全 国 人 大 常 委会 审 议 的《国务院关于落实职业教育法执法检查报告和审议意见的报告》指出,截至2015年12月,全国26个省(区、市)出台了中职生均拨款制度,15个省 (区、市)出台中职学生全部免学费政策。但与政府积极推动的热情形成鲜明对比的是,贫困地区初三学生家长对中职教育的认同度不高,中职招生情况并不乐观,据《2014年全国教育事业发展统计公报》显示,2014年,全 国 中 职 招 生 人 数 为 619.76 万 人,同比 减 少 55.00 万 人; 中 职 教育 在 校 生 人 数 为1755.28万人,同比减少167.69万人。无论是招生人数的占比还是在校生人数的规模,中职教育都呈现萎缩的趋势。课题组对四川省贫困地区的抽样调查结果显示,仅24.82% 的家长倾向于投资中职教育。据悉,浙江、安徽、陕西、江西等省份也存在类似问题,中职教育并不是大多数农村初中毕业生偏好的教育类型,仅18.8%~29.6%的初三学生认为毕业后可读中职学校。〔1〕〔2〕作为理性人的贫困地区农民,为什么对中职免费政策反应相对冷落?中职免费政策的 “支农”和 “扶贫”成效如何?应如何科学评估中职免费政策的实施效果?探索这些问题对有效利用财政资金,更好地实现职业教育 “支农”和 “扶贫”目标有着重要意义。

已有研究对中职免费政策实施效果的研究较少,且未形成一致结论。一方面,有学者认为中职教育免费政策为推进教育、经济和社会和谐发展发挥了重要作用;〔3〕〔4〕另一方面,部分教育专家提出该项政策实施效果不容乐观,应放缓全面实施中职免费政策。这主要是因为学者研究发现中职免费政策刺激作用只具 有 短 期 效 应,〔5〕公 平 效 应 也 未 能 完 全 达成,〔6〕在效益标准、效率标准、公平标准和政策回应度等方面都未能达到良好的政策目的。〔7〕与此同时,该项政策在各地实施效果存在差异,落后地区的农户相较于经济发达地区农户对免费政策的整体反应更强。〔8〕上述研究对于分析中职免费政策实施效果极具理论和现实意义。但多数研究倾向于从解决中职教育的吸引力、推进教育公平、政策回应度等方面研究中职免费政策的实施效果,而对于政策的 “支农”和 “扶贫”效应研究相对较少。目前,中职免费政策的重点是让更多的农村 学 生接受中职教育,吸引更多学生学习涉农专业,以提升中职教育服务“三农”水平,阻断贫困代际传递。因此,分析中职免费政策在贫困地区的 “支农”和 “扶贫”效应具有现实意义。本文在 借鉴前人 研 究成果的 基础上,利用内生转换模型,对贫困地区中职免费政策服务“三农”的水平及扶贫效应进行定量分析,以期为我国贫困地区适时调整、改进和制定新的中职资助政策提供理论依据。

二、评估模型与方法

1.评估模型设定

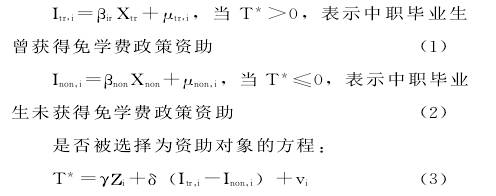

考察中职免费政策服务 “三农”的水平和 “扶贫”绩效,就是要比较接受和未接受政策资助的毕业生从事三农相关工作意愿、个人收入等方面的差异。中职免费政策的资助对象并不是随机的,而是按一定的条件进行选择的,政策效果也可能因人而异。一方面接受和未接受政策资助的中职毕业生及家庭在政策实施前非同质的,即接受政策资助的中职生在政策资助前可能就比未接受政策资助的中职生拥有更高的服务 “三农”的意愿;另一方面,接受和未接受政策资助的中职毕业生及家庭的自身禀赋及政策对其作用效果并不完全一致。即对于获得政策资助的中职毕业生而言,政策资助或许可以显著提高其服务 “三农”的意愿,而对于未获得资助的中职毕业生而言,政策资助或许并不能使其服务“三农”的意愿得到显著提高,即政策的影子价格为0。中职生被选中成为资助对象过程中的很多影响因素是不可观测的,这些不可观察的因素在影响中职生获得资助与否的同时也可能会影响他们服务 “三农”的意识。因此,考 察 中 职 免 费 政 策 的 “支 农”和 “扶贫”效果,不能将接受与未接受政策资助中职毕业生的相关结果变量进行简单对比或回归分析,否则会因为选择性偏误等问题的存在而得不到实际政策效果的评估结果。而当前较多学者采用的倾向得分匹配法虽能一定程度排除自选择的影响,但其仅能排除可观测变量带来的差异,无法排除不可观测变量的影响。因此,本文采用内生转换模型来分析中职免费政策的 “支农”和 “扶贫”效应,该模型可以将可观测因素和不可观察因素造成的中职毕业生及家庭在受政策资助前的差异从政策效应中分离出来,使得评估结果更为准确。这一模型是包含资助选择方程以及接受和未接受资助者服务 “三农”意识或收 入 决 定 方 程 的 结 构 方 程。 具 体 模 型(以“扶贫”效应为例)如下:

收入决定方程:

其中,Itr和Inon分别表示接受和未接受资助中职毕业生收入的自然对数,X表示影响个人收入的可观测变量,μtr和μnon是误差项。T* 是表示是否获得政策 资 助 的哑 变 量 T 的 潜 变 量,T* >0,T=1;T*≤0,T=0。Z是决定中职生是否获得政策资助影响因素,X 中的一些变量也包含在其中。 (Itr-Inon)表示中职毕业生接受和不接受政策资助导致的收入差异。vi是不可观测的随机扰动项。

将方程 (1)、 (2)带入政策资助选择方程中,可得:

T*=γΖi+δ (βtr-βnon)X+δ (μtr-μnon)+v

(4)

上述方程可简写为:T* =γ’Ζ’+v’

在此基础上,根据 Maddala(1983)可以估算中职毕业生的实际收入期望值和反事实收入期望值。其中实际收入期望值为接受和未接受资助的中职毕业生实际收入期望值,反事实收入期望值为未接受资助毕业生如果接受资助的收入期望值,以及接受资助毕业生如果不接受资助的收入期望值。

根据 Heckman etal(2001)、 韩 军 辉、 李 锦(2015)及王海港等 (2009)的思路,可进一步计算接受资助者和未接受资助者的分类效应和选择偏差,分类效应表示接受资助者在免学费后与如果自己交学费读中职的收入差异(或未接受资助者的收入与如果其接受资助的收入差异),即克服自我选择后政策的实际收入效应;选择偏差表示未接受资助者如果接受资助 (或接受资助者如果不接受资助)与实际接受资助者(或未接受资助者)的收入差距,即由于中职毕业生异质性而导致的收入差异。

2.变量选择

(1)因变量

在资助对象选择方程中的因变量为是否接受过中职免费政策的资助,接受过取值为1,未接受过取值为0。在 “从农”意愿决定方程和收入决定方程中,本文分别取从事 “三农”相关工作的意愿及个人月收入的对数作为因变量。

(2)自变量

本文将模型中两个方程的任意有显著性的变量都纳入结构方程模型。

3.数据来源与样本特征

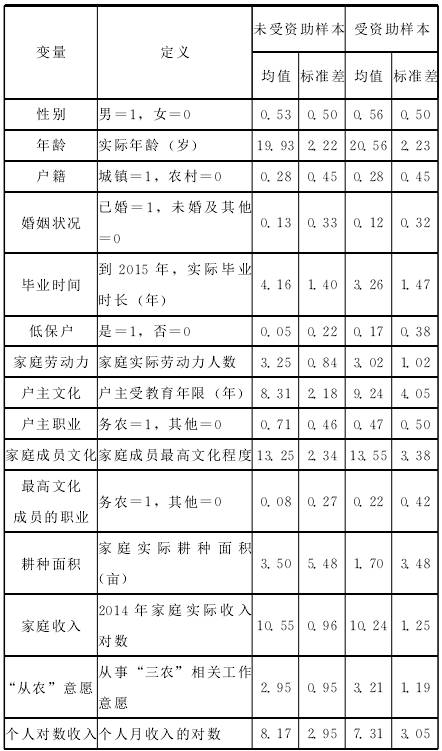

本文数据来源于全国教育科学 “十二五”规划项目 “贫困地区农村免费中职政策实施效果研究”课题组,2014年12月-2015年3月调查采用网络调查与实地调研相结合的方法,对四川省国家级贫困县和连片特困地区中职毕业生的随机抽 样调查,调查共收回有效问卷312份,被调查者的平均毕业时间为3.98年,45.45%的被调查中职毕业生接受过中职免费政策的资助。样本的描述性统计如表1所示。

因变量和自变量定义及描述统计见表1。从表1可知,与未受资助的毕业生相比,接受资助的毕业生从事三农相关工作的意愿更高,但是由于没有控制其他因素,并不能据此推断出中职免费政策能够促进毕业生从事三农相关工作,需要进一步分析。

表1 内生转换模型变量定义及描述统计

三、四川省贫困地区中职免费政策 “支农”效应评估

1.内生性的确认

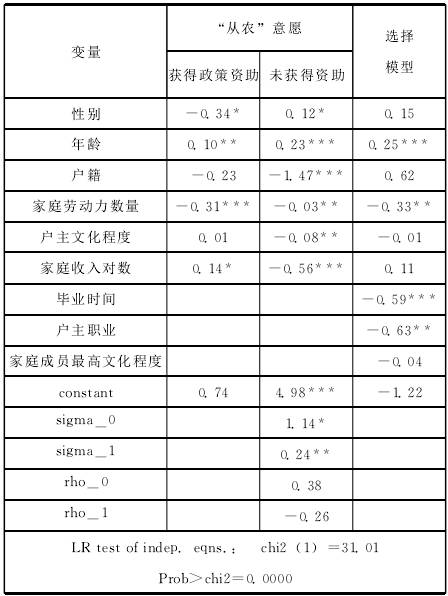

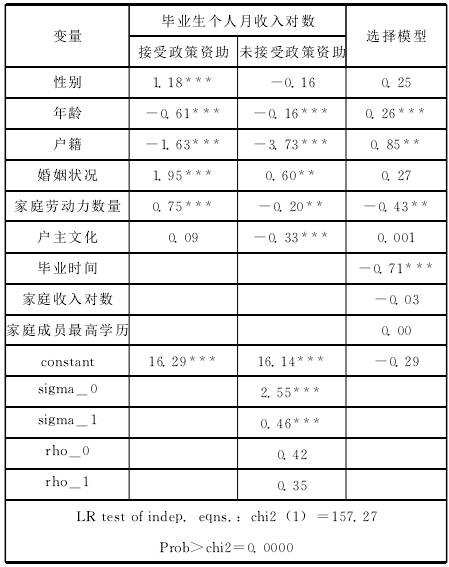

本 文 借 鉴 Lokshin&Sajaia〔9〕编 写 的“movestay”程序,运用 Stata10.0对内生转换模型进行估计,具体分析结果如表2。为了提高模型的识别度,除毕业生从事农业相关职业意愿的影响因素外,在选择模型中还加入了毕业时间、户主职业及家庭成员最高学历等对 “从农”意愿影响不显著,但会显著影响政策资助对象选择的因素。

表2的估计结果显示,性别、年龄、家庭劳动力数量、家庭收入对数对毕业生 “从农”意愿产生显著影响。影响接受和未政策支持的毕业生 “从农”意愿的因素并不完全一致,户籍和文化程度对未接受过资助的毕业生 “从农”意愿产生了十分显著的影响,但对接受过政策资助的毕业生意愿影响不显著。这说明接受和未接受过免学费政策资助的毕业生 “从农”意愿的决定机制存在差异,使用最小二乘法或处理效应模型难以准确估计政策的实施效果。

对政策资助对象选择模型的估计结果显示,年龄、家庭劳动力数量、毕业时间、户主职业因素都会对毕业生是否获得免学费政策资助产生显著影响。

表2的估计结果显示,结构变量系数σnonv(rho-0)及σtrv(rho-1)都不显著,表明接受与未接受政策资助的毕业生 “从农”意愿与随机抽取的毕业生 “从农”意愿无显著差异。

与此同 时,LR 检验 结 果 显 示 毕 业 生 “从 农”意愿决定方程与政策资助对象选择方程之间具体较好的联立性,这进一步表明如果直接利用虚拟变量估计接受免学费政策资助对毕业生 “从农”意愿的影响,其结果将会存在偏误。

表2 中职免费政策 “支农”效应的内生转换模型

注:**、*** 分别表示在5% 和 1% 显著性水平下显著。

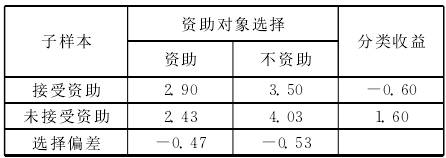

2.异质性效应与分类效应

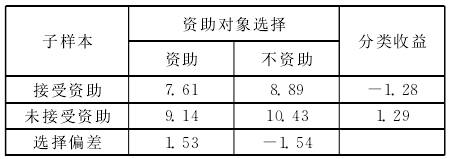

据表3,接受资助和未接受资助毕业生的选择偏差都为负,这表明接受资助者若不接受政策资助,他的 “从农”意愿将比不上事实上的未接受资助者;而目前的接受资助者即使当时他接受了相应的资助,其 “从农”意愿也比不上实际上获得资助的毕业生。因此,从 “从农”意愿的角度,可以看出,当前中职免费政策的资助对象遵循了比较优势的原则。

在控制中职免费政策资助对象的内生性之后,从表3的分析结果可以看出,接受资助毕业生的分类收益为负(-0.60),而未接受资助的毕业生分类收益为正 (1.60),表明中职免费政策与中职毕业生的 “从农”意愿存在 “替代效应”,即中职免费政策的实施降低了毕业生的 “从农”意愿,无助于引导中职毕业生从事 “三农”相关工作。从这个角度而言,中职免费政策的 “支农”效应并未实现。

表3 选择偏差与分类收益分析

四、四川省贫困地区中职免费政策扶贫效应评估

1.内生性确认

表4的估计结果显示,性别、年龄、户籍、婚姻状况、家庭劳动力数量、户主文化对毕业生个人月收入有显著影响。影响接受和未政策支持的毕业生月收入的因素并不完全一致,性别对接受过资助的毕业生月收入产生了十分显著的影响,但对未接受过政策资助的毕业生收入影响不显著。户主文化对未接受过资助的毕业生月收入产生了十分显著的影响,但对未接受过政策资助的毕业生收入影响不显著。性别、户主文化程度及家庭劳动力数量对两组毕业生月收入的影响方向并不一致。这说明接受和未接受过免学费政策资助的毕业生月收入的决定

机制存在差异,使用最小二乘法或处理效应模型难以准确估计政策的实施效果。

据表4, 结 构 变量 系 数 σnonv(rho-0) 及 σtrv(rho-1)都不显著,表明接受与未接受政策资助的毕业生月收入与随机抽取的毕业生月收入无显著差异。

与此同时,LR 检验结果显示 毕业生收入决定方程与政策资助对象选择方程之间具体较好的联立性,这进一步表明如果直接利用虚拟变量估计接受免学费政策资助对毕业生月收入的影响,其结果将会存在偏误。

表4 中职免费政策扶贫效应内生转换模型

注:*、**和***分别表示 在 10%、5% 和 1% 显著性水平下显著。

2.异质性效应与处理效应

据表5,接受资助者的选择偏差为1.53,表示未接受免学费政策资助的中职毕业生如果接受政策资助其月收入将比实际接受资助的中职毕业生更高;未接受资助者的选择偏差为-1.54,表示实际获得政策资助的中职毕业生如果不接受政策资助将比实际未获得政策资助毕业生的月收入低。在控制中职免费政策资助对象的内生性之后,从表5的分析结果可以看出,接受资助毕业生的分类收益为负(一1.28),而 未 接 受 资 助 的 毕 业 生 分 类 收 益 为 正(1.29),表明中职免费政策与中职毕业生的月收入存在 “替代效应”,即中职免费政策的实施降低了毕业生月收入,无助于提升中职毕业生的收入。这一方面可能是由于获得免学费政策资助的中职生学习积极性不够导致。个体在决策时往往会受到 “沉没成本效应”的影响,人们在决策时把过去的投入和现在的付出加在一起作为总成本,来衡量决策的后果。根据心理账户理论,由不同来源的财富而设立的心理账户之间具有非替代性,大多数人对于不同来源的收入有不同的消费倾向。对于免费得来的受教育机会,就读者往往不够珍惜,在校期间的努力程度相对较低,进而其对技能的掌握程度较低,毕业之后无法获得较好的工作和较高的工资收入;而对于由自己支付学费而得来的受教育机会,就读者对于这样的受教育机会更为珍惜,故表现出较高的学习积极性,进而技能水平获得较大提升,毕业之后获得较高工作或较高工资收入的几率更高;另一方面是因为免除学费之后,政府基于中职学校相应的财政补贴有限,使得中职学校在对应专业的投入上不足,影响教学质量进而影响了毕业生的就业质量。综上,中职免费政策的扶贫效应并未实现。

表5 选择偏差与分类收益分析

五、结论及政策含义

本文在考虑中职免费政策资助内生性问题的基础上,以四川省贫困地区为例,采用内生选择转换模型评估了中职免费政策的支农和扶贫效应。实证结果发现,中职免费政策在支农和扶贫两方面并未充分发挥效率和应用的作用。与此同时,中职免费政策对中职毕业生的 “从农”意愿及月收入的提升都存在 “替代效应”,无助于引导中职毕业生从事“三农”相关工作和提高其收入水平。中等职业教育具有准公共产品属性和正外部性效应,政府财政支持是必须的,但在实施过程仍存在一些问题,中职免费政策应在维持现有投入力度基础上针对不足进行局部调整。一是加快建立适应经济社会发展和劳动力市场需要中职教育质量评价指标体系,探索实行政府、学生、企业等多方参与的评价办法;二是在继续实施现有免费政策的基础上,中职教育财政保障重点应用于提高中职教育质量。将财政拨款与中职学校课程教学质量、教学软硬件设施、学生能力发展等教学质量业绩挂钩,优化资源配置,引导中职学校自觉提升办学质量。三是加大涉农专业专项发展资金的资助金额,优化农业创业资助、农业补贴等优惠政策。

[作者]朱玉蓉 讲师 四川农业大学旅游学院 四川成都 611830

杨锦秀 教授 博士生导师 四川农业大学管理学院 四川成都 611130

杨启智 教授 博士生导师 四川农业大学旅游学院 四川成都 611830

参考文献:

〔1〕黄 斌,徐彩群,姜晓燕.中国农村初中学生接受中职教育的意愿及其影响因素[J].中 国 农 村 经 济,2012,(04).

〔2〕陈胜祥,王秋萍.国家中职助学金政策对农村初中毕业生教育偏好的影响———以江西省鄱阳县为例的调查研究[J].现代教育管理,2010,(02).

〔3〕潘建华.制度变迁语境下中等职业教育发展———兼谈中职助 学 政 策 和 中 职 免 费 政 策 [J]. 继 续 教 育 研 究,2010,(05).

〔4〕陈远远.我国免费中等职业教育政策探究[D].西南大学,2011.

〔5〕陈胜祥.农村中职免费政策失灵:表现、成因与对策[J].教育科学,2011,(05).

〔6〕李敏媚.农村 中职 教 育 免 费 政 策 的 公 平 效 应 研 究———基于江西省的调查 [D].江西师范大学,2011.

〔7〕王星霞.中等职业教育免费政策评估研究[J].教育发展研究,2012,(17).

〔8〕陈胜祥,王秋萍.农村中职免费政策区域推进策略分析———基于农户视角的调查与区域比较[J].教 育 科 学,2010,(02).

〔9〕Lokshin,M,Sajaia,Z.Maximum Likelihood Es-timation of Endogenous Switching Regression Models[J].The Stata Journal,2004,(03)

打印本页编辑:scfzw